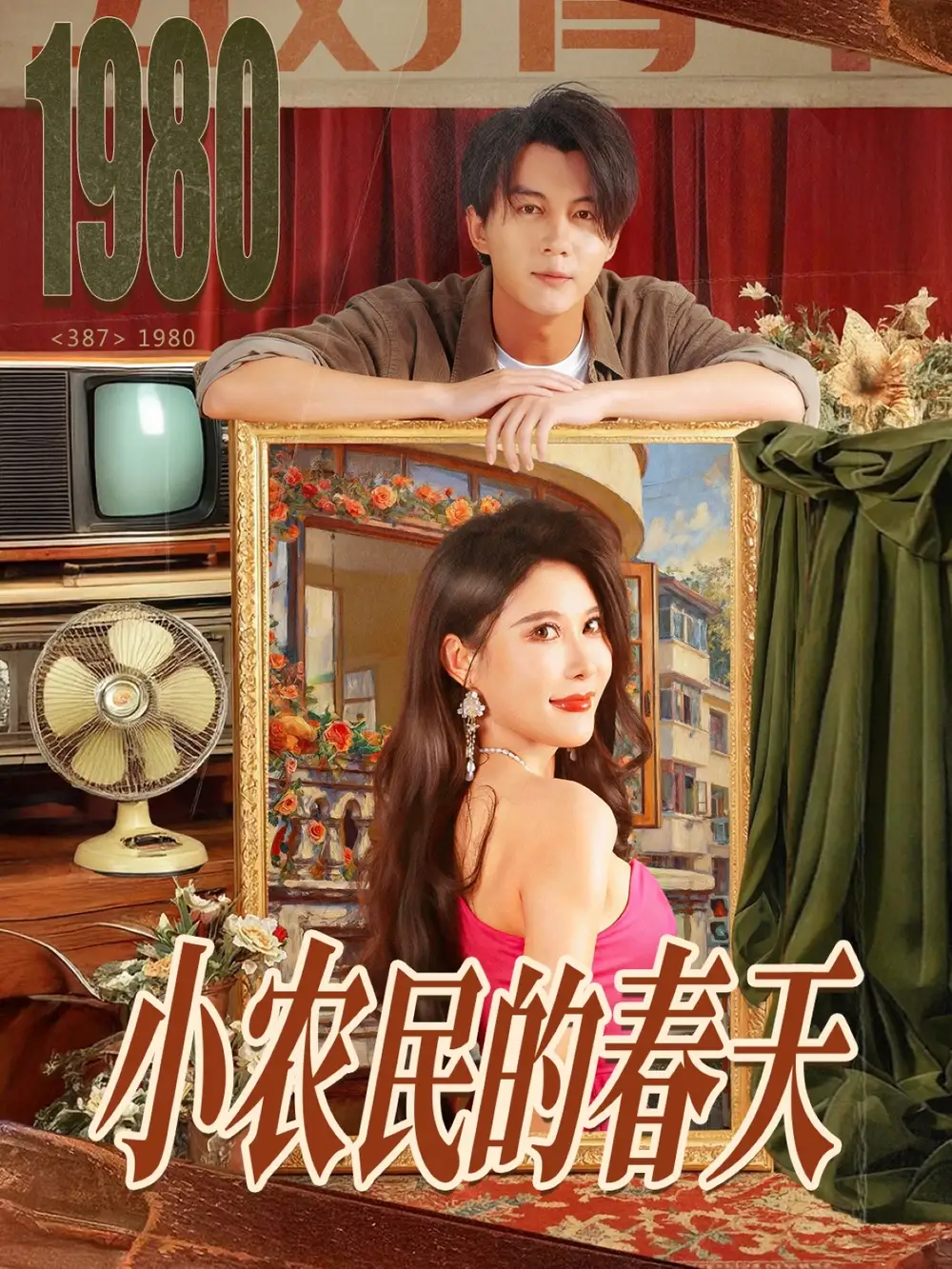

在80集里种出一场“社会实验”——《小农民的春天》的非典型田园叙事

“如果春天不是季节,而是一种算法,小农民李满仓就是那个意外触发系统补丁的变量。”这句话出现在某视频平台弹幕里,被点赞了七千多次。它精准点破了这部短剧的核心:表面看是返乡青年种田,骨子里却是一场用土地、人情和互联网做道具的社会实验。

多维解构剧名,你会发现“小”并非体量小,而是“小切口、大模型”;“农民”不是身份标签,而是一种回归实体的生存策略;“春天”则被拆分成了三条叙事线程——季节更迭、经济周期、以及个人成长的“情感春化”。80集体量刚好对应一次完整的农业轮作周期:育苗、移栽、分蘖、灌浆、收割、休耕,每一集都在用镜头记录作物生长曲线,也在记录人心曲线的波动。

我选的独特视角是“土地作为分布式数据库”。剧中,李满仓把父亲留下的三亩薄田改造成试验田:每一垄地埋一个传感器,湿度、温度、氮磷钾含量实时上传云端,村民手机绑定小程序后,种地变成了一场线上“云养田”。这个设定让传统的“靠天吃饭”升级为“靠数据改命”。更有趣的是,数据越精准,人情反而越浓——谁家秧苗缺钾,隔壁婶子会偷偷往田里撒一把草木灰;谁家传感器离线,全村小孩自觉去检查网线。技术没有稀释乡土,反而把人情织得更密。

说到角色,李满仓不是爽文男主。他失败过三次:第一次是盲目扩大种植规模导致资金链断裂;第二次是迷信“有机认证”被中间商压价;第三次最狠——他把全部收成做成“盲盒米”,结果物流爆仓,米箱在转运站发霉。观众在弹幕里刷“血压拉满”,却没人弃剧,因为每一次失败都伴随一条“补丁更新”:他学会用短视频直播溯源、用区块链给每袋米做时间戳、用社区团购把损耗率降到3%。剧集没有用金手指兜底,而是把“成长的BUG”写成“系统升级日志”。

至于悬念,埋在第27集的一个细节里:李满仓在田埂下挖到一块刻有“1984”字样的青砖,镜头给了三秒特写,之后却再没提及。直到第73集暴雨冲垮田埂,青砖下的地窖露出成箱的《农村信息报》合订本——1984年的报纸头版赫然写着“家庭联产承包责任制全面铺开”。时间突然折叠:父辈的春天与当下这场数据化春耕,隔着40年完成了握手。这块砖成了整部剧最克制的彩蛋,没解释,却让人头皮发麻。

有人问:“真的会有农民用区块链卖大米吗?”我查了一下,2023年黑龙江已经有合作社这么干了,溯源码扫出来能查到插秧那天的风速。艺术没夸张,它只是把现实的棱角磨成了故事的光。

如果你厌倦了“霸总一夜回村打脸”的套路,不妨看看这部把土地当成硬盘、把四季写成代码的“实验剧”。80集很长,但你可以从任何一集开始——就像从任何一块田垄开始,都能望见整个春天。

现在,去搜《小农民的春天》,随便点开一集,在弹幕里打出你家乡的土壤类型,看看有没有人和你撞“田”。

资源核心信息

温馨提示:建议使用夸克APP享受最高下载速度,首次使用可领取1TB免费空间。本平台为您提供热门短剧推荐 | 最新短剧在线观看 | 高清无水印短剧资源 | 2025最新短剧 | 短剧大全 | 热…